閱讀所需時間: 1 minute

特別時期特別做法。今年的香港金像獎因為疫情而推遲,最後改為在網上公佈獎項。出鏡的只有金像獎協會主席爾冬陞一人,他用短短十來分鐘時間宣佈了所有的獎項,沒有了走紅地氈,沒有了公佈獎項時給予入圍者的特寫鏡頭,也沒有了感動流淚或激情四射的獲獎感言。

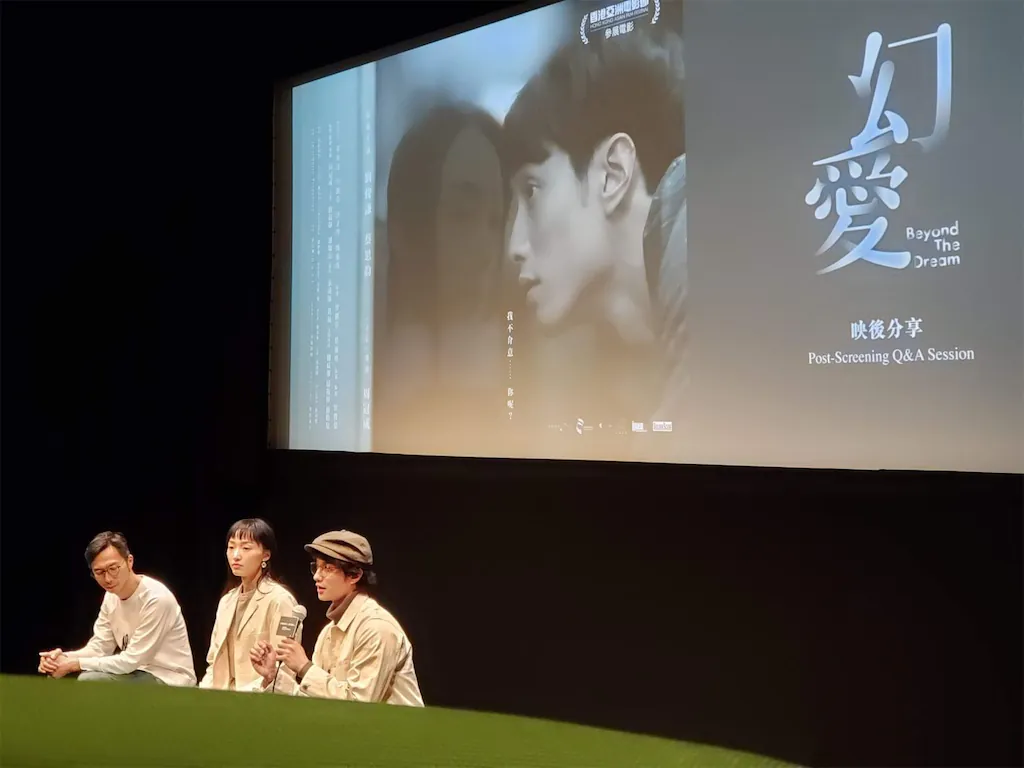

周冠威自《十年》之後完成的首部長片《幻愛》,此屆亦有多項提名。他像所有人一樣,坐在電腦前看完了整個頒獎過程,可惜他的電影最終顆粒無收。對於獎項,他本沒有太大的寄望,也沒有太大的失落,對於他來說,有更多東西比獎項重要,比如健康,比如電影本身。

被迫參與一場賭博

「這樣的頒獎禮反而更好,令我更加以平常心去面對。」周冠威說。

但疫情帶來的,不僅是一場沒有任何排場和明星的頒獎禮,也帶來電影業的停頓,對周冠威最大的影響,是《幻愛》要推遲上映,即使電影院重開、《幻愛》獲得排片,因社交距離政策和影院票價減價,票房會造成多大影響仍難以估計。他形容,這是一場被迫參與的賭博,而他對電影收回成本的信心並不高。「這部電影98%的可能會蝕本。」他悲觀,但仍然留了2%的盼望,不想「睇死啲嘢」。《十年》上映的時候,他也是差不多的心態,但得到了預想不到的結果。

他其實更希望自己的電影能穩穩陣陣,讓投資者能至少收回成本──這樣香港電影才不至不斷陷入做慈善的怪圈裏。

《幻愛》的投資並不大,但收回成本則至少要有1000萬的票房。過去幾年,香港電影在本地市場破千萬票房的,本就寥寥可數,如今遇上疫情,變數就更大了。而自《十年》之後,從演藝學院畢業多年的周冠威,也遇到了其事業上最大的障礙之一──被大陸封殺,意味着本地大多數電影公司也都不敢投資給他。他手上其實還有多個已經完成的劇本,暫時只有愛情題材的《幻愛》,獲得了足夠的製作經費。雖然吃了很多閉門羹,一路磕磕碰碰,但封殺終究沒能扼殺他的創作;為了全心投入創作,他辭去了包括教學在內的其他兼職工作,兩年前已花光了積蓄,只能借錢度日。作為電影人,這是成功還是失敗?

Subscribe to get access

支付閱讀全文

(本文首發於《號外》2020年6月刊)